Kursnotizen: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert

Kursnotizen zur deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts

Einführung

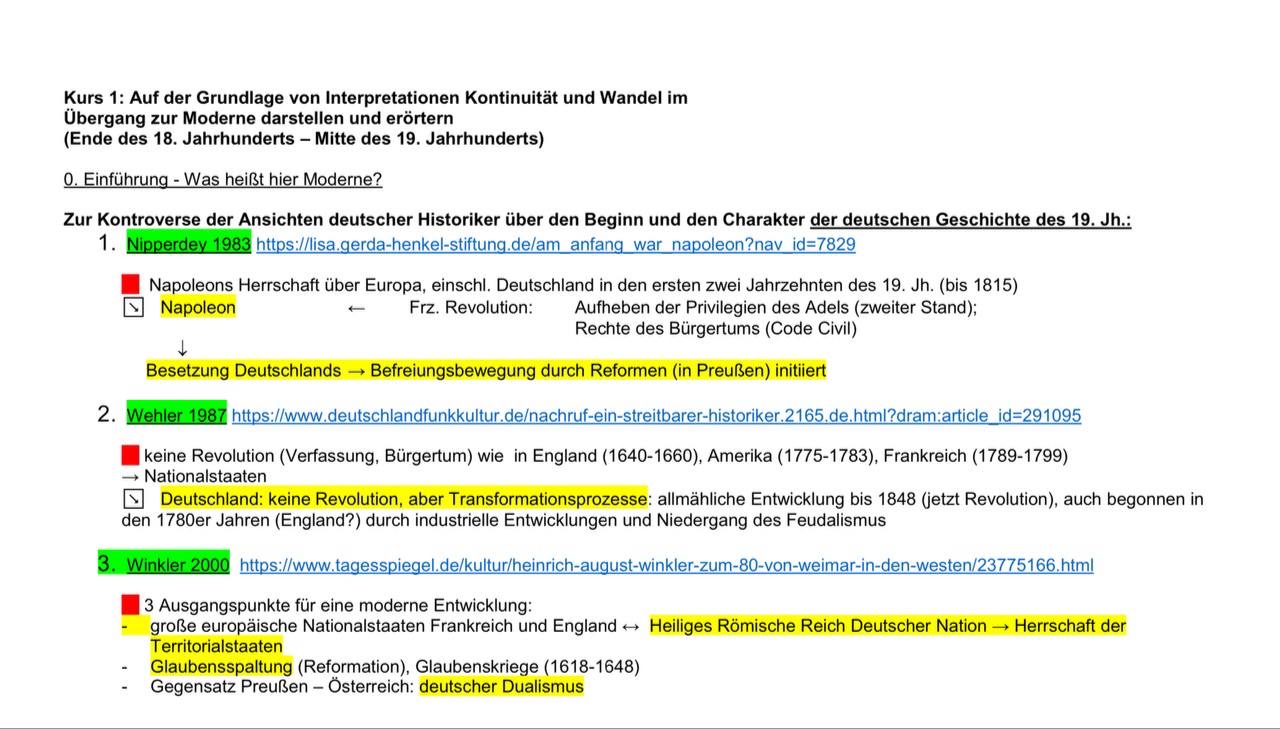

- Was heißt hier Moderne?

- Der Begriff "Moderne" bezieht sich auf eine Epoche des Wandels in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft, die mit dem Ende des 18. Jahrhunderts und dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa assoziiert wird. Diese Zeit war geprägt von Revolutionen, gesellschaftlichen Umbrüchen und politischen Veränderungen.

Kontroversen der deutschen Historiographie

- Historiker betrachten den Beginn und Charakter der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts unterschiedlich.

| Autor | Jahr | Hauptpunkte |

|---|---|---|

| Nipperdey | 1983 | - Napoleons Einfluss auf Europa und Deutschland bis 1815. <br> - Französische Revolution führte zu Veränderungen in der sozialen Ordnung, wie dem Aufheben der Privilegien des Adels und die Stärkung der Rechte des Bürgertums. |

| Wehler | 1987 | - Deutschland erlebte keine echte Revolution in der Form wie England oder Amerika. <br> - Stattdessen gab es Transformationen während der industriellen Entwicklung, die die gesellschaftliche Struktur veränderten. |

| Winkler | 2000 | - Erläuterung der modernen Entwicklung in Europa. <br> - Die Rolle des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und dessen Einfluss auf die Herrschaft und Politik. |

Detaillierte Notizen

Nipperdey 1983

-

Napoleons Herrschaft über Europa

- Napoleon hatte erheblichen Einfluss auf die politische Landschaft Europas, insbesondere auf Deutschland. Seine Reformen führten zu einer stärkeren Zentralisierung und Modernisierung von Verwaltung und Recht.

-

Französische Revolution

- Die Revolution stellte die bestehenden sozialen Strukturen in Frage und führte zu grundlegenden Änderungen, die auch in Deutschland verspürt wurden. Der Code Civil beeinflusste die Rechtsordnung und führte zur Stärkung des Bürgertums.

Wehler 1987

-

Fehlende Revolution in Deutschland

- Im Gegensatz zu anderen Ländern wie England oder Amerika blieb Deutschland von revolutionären Umwälzungen verschont, was zu einer anderen Art der gesellschaftlichen Entwicklung führte. Es gab jedoch Reformbewegungen, die auf eine Modernisierung abzielten.

-

Transformationen durch industrielle Entwicklung

- Die industriellen Veränderungen beeinflussten die gesellschaftliche Struktur, führten jedoch nicht zu einem revolutionären Umbruch. Diese Prozesse waren eher schrittweise und weniger dramatisch.

Winkler 2000

-

Moderne Entwicklungen in Europa

- Diese Perspektive beleuchtet, wie europäische Staaten, einschließlich Deutschland, mit dem Aufstieg von Nationalstaaten und der Veränderung von Herrschaftsstrukturen umgingen.

-

Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation

- Eine Analyse der Rolle des Reiches und wie dessen Eliten und Institutionen während dieser Zeit auf die Herausforderungen durch Napoleon und die Revolutionen reagierten. Die Transformationen halfen, die Basis für moderne Nationalstaaten zu legen.

Erweiterte Lektüren:

Folgen der napoleonischen Besetzung des Reiches

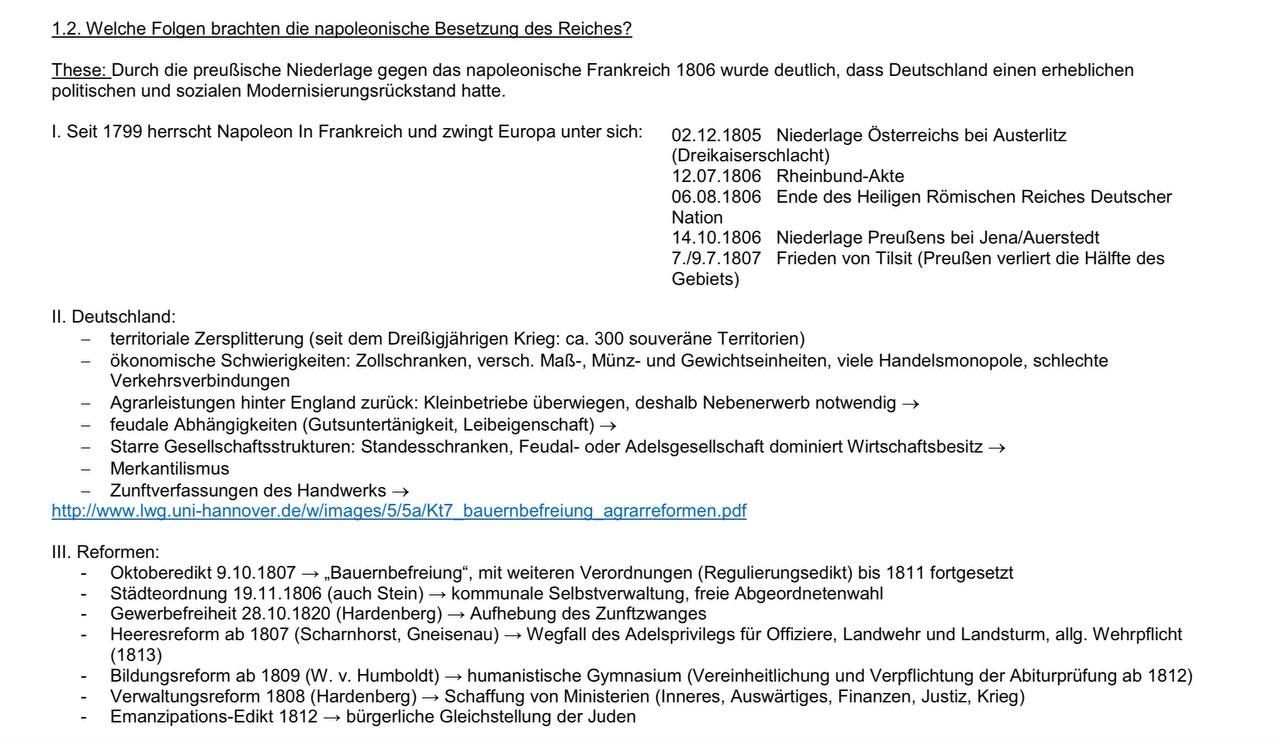

These

- Die preußische Niederlage gegen das napoleonische Frankreich 1806 zeigte, dass Deutschland einen erheblichen politischen und sozialen Modernisierungsrückstand hatte.

I. Napoleon und Europa

- 1799: Napoleon herrscht in Frankreich und zwingt Europa unter sich.

- 02.12.1805: Niederlage Österreichs bei Austerlitz (Dreikaiserschlacht).

- Überlegene Strategie und Taktik Napoleons führten zur Entstehung eines dominierenden Frankreichs in Europa.

- 12.07.1806: Rheinbund-Akte.

- Erklärung für die Neugliederung Deutschlands und die Bildung des Rheinbundes unter französischem Einfluss.

- 06.08.1806: Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

- Kollaps eines jahrhundertealten politischen Systems, was neue politische Einheiten zur Folge hatte.

- 14.10.1806: Niederlage Preußens bei Jena/Auerstedt.

- Ziel: Schwächung Preußens, was zu großen territorialen Verlusten führte.

- 7./9.7.1807: Frieden von Tilsit.

- Preußen verlor die Hälfte des Gebiets und wurde zu einem französischen Satellitenstaat.

II. Deutschland

- Territoriale Zersplitterung:

- Seit dem Dreißigjährigen Krieg (ca. 300 souveräne Territorien) rust.

- Die Fragmentierung erschwerte nationale Einheit und Entwicklung.

- Ökonomische Schwierigkeiten:

- Zollschranken, unterschiedliche Maße, Münz- und Gewichtseinheiten.

- Einheitliche Handelsbedingungen fehlten, was den Binnenhandel behinderte.

- Agrarleistungen hinter England zurück:

- Kleinbetriebe überwiegen, weshalb Nebenerwerb notwendig.

- Dies deutet auf eine Rückständigkeit im Agrarsektor hin.

- Feudale Abhängigkeiten:

- Gutsuntertänigkeit, Leibeigenschaft.

- Soziale Mobilität war stark eingeschränkt, was gesellschaftliche Probleme verursachte.

- Starre Gesellschaftsstrukturen:

- Standesschranken, Feudal- oder Adelsgesellschaft dominiert.

- Hinderte soziale Reformen und Fortschritt.

- Merkantilismus:

- Zunftverfassungen des Handwerks.

- Staatsinterventionismus beeinträchtigte die wirtschaftliche Entwicklung.

III. Reformen

- Oktoberdekrets 9.10.1807: „Bauernbefreiung“ mit weiteren Verordnungen bis 1811 fortgesetzt.

- Wichtiger Schritt zur Befreiung der Bauern von feudalen Abhängigkeiten.

- Städteregierung 19.11.1806: (auch Stein) → kommunale Selbstverwaltung, freie Abgeordnetenwahl.

- Förderte politische Mitbestimmung und Selbstverwaltung auf lokaler Ebene.

- Gewerbefreiheit 28.10.1820: (Baden) → Aufhebung des Zunftzwanges.

- Ermöglichte wirtschaftliche Entfaltung und Wettbewerb.

- Heeresreform 1806-1813: (Befreiungskriege) → Landwehr und Landsturm, allgemeine Wehrpflicht.

- Veränderte das Militärsystem, was entscheidend im Kampf gegen Napoleon war.

Erweiterte Lektüren:

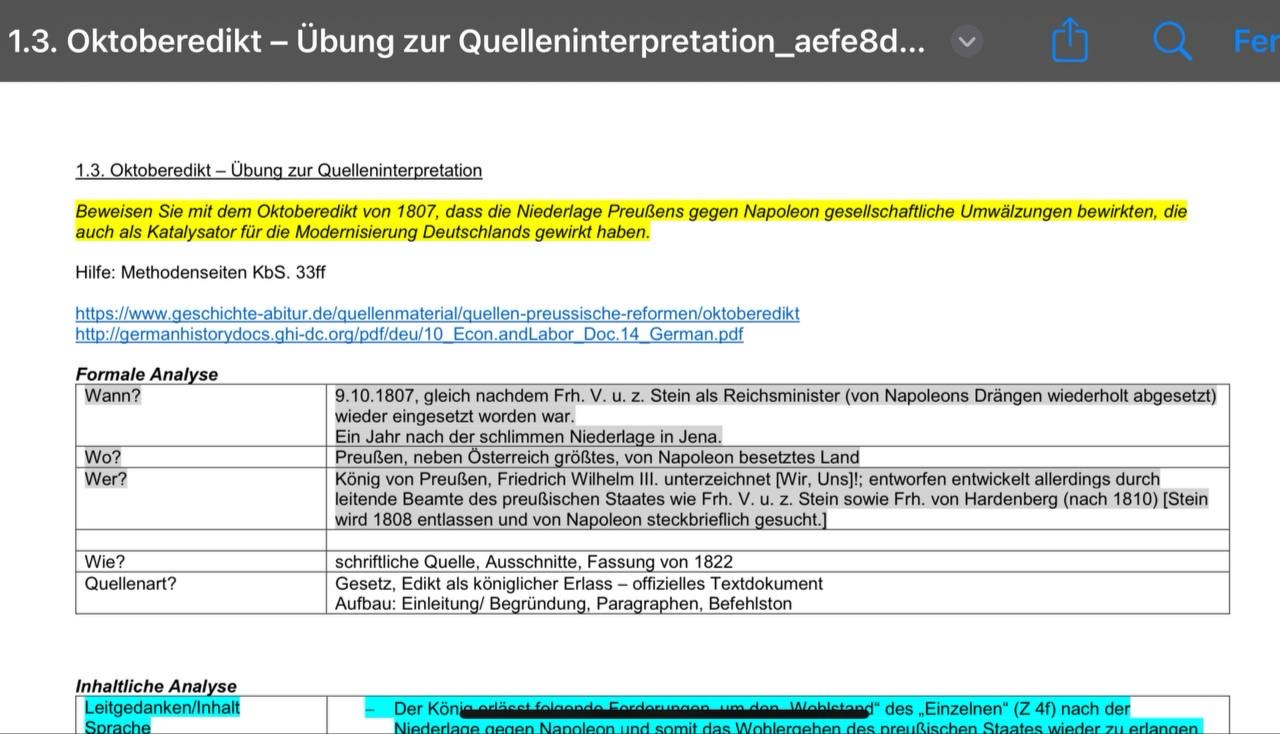

Oktoberdikt – Übung zur Quelleninterpretation

Hauptthema

- Oktoberdikt von 1807: Ziel ist es, zu zeigen, dass die Niederlage Preußens gegen Napoleon gesellschaftliche Umwälzungen bewirkt hat, die als Katalysator für die Modernisierung Deutschlands dienten.

Formale Analyse

| Frage | Antwort |

|---|---|

| Wann? | 9.10.1807, gleich nachdem Frh. V. u. z. Stein als Reichsminister eingesetzt wurde. Ein Jahr nach der Niederlage in Jena. |

| Wo? | Preußen, neben Österreich das größte vom Napoleon besetzte Land. |

| Wer? | König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., unterzeichnet. Entwurf durch leitende Beamte des preußischen Staates wie Frh. v. Stein und Frh. von Hardenberg. |

| Wie? | Schriftliche Quelle, Auschnitt, Fassung von 1822. |

| Quellenart | Gesetz, Edikt als königlicher Erlass – offizielles Textdokument. |

Gedanken und Erklärungen

-

Niederlage in Jena: Diese Schlacht stellte einen schwerwiegenden Rückschlag für Preußen dar und führte zu umfassenden Reformen in der Gesellschaft. Der Bezug auf den Zeitpunkt macht deutlich, dass politische Veränderungen oft als Antwort auf militärische Niederlagen stattfinden.

-

Bedeutung des Oktoberdikts: Es ist wichtig zu beachten, dass das Oktoberdikt nicht nur als Reaktion auf die unmittelbaren Herausforderungen gesehen werden sollte, sondern auch als Teil eines umfassenderen Reformprozesses, der das preußische und schließlich das gesamte deutsche System modernisieren sollte.

-

Rolle von Friedrich Wilhelm III. : Sein Engagement zeigt, dass die Monarchie trotz der Herausforderungen durch Napoleon bereit war, Veränderungen anzustoßen, die im Endeffekt zur Stärkung des Staates führten.

Abschluss

Der Kontext des Oktoberdikts von 1807 ist entscheidend, um die nachfolgenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in Deutschland besser zu verstehen. Die Quelle selbst stellt eine zentrale Historie dar, die anzeigt, wie Niederlagen als Wendepunkte in der Geschichte fungieren können.

Erweiterte Lektüren:

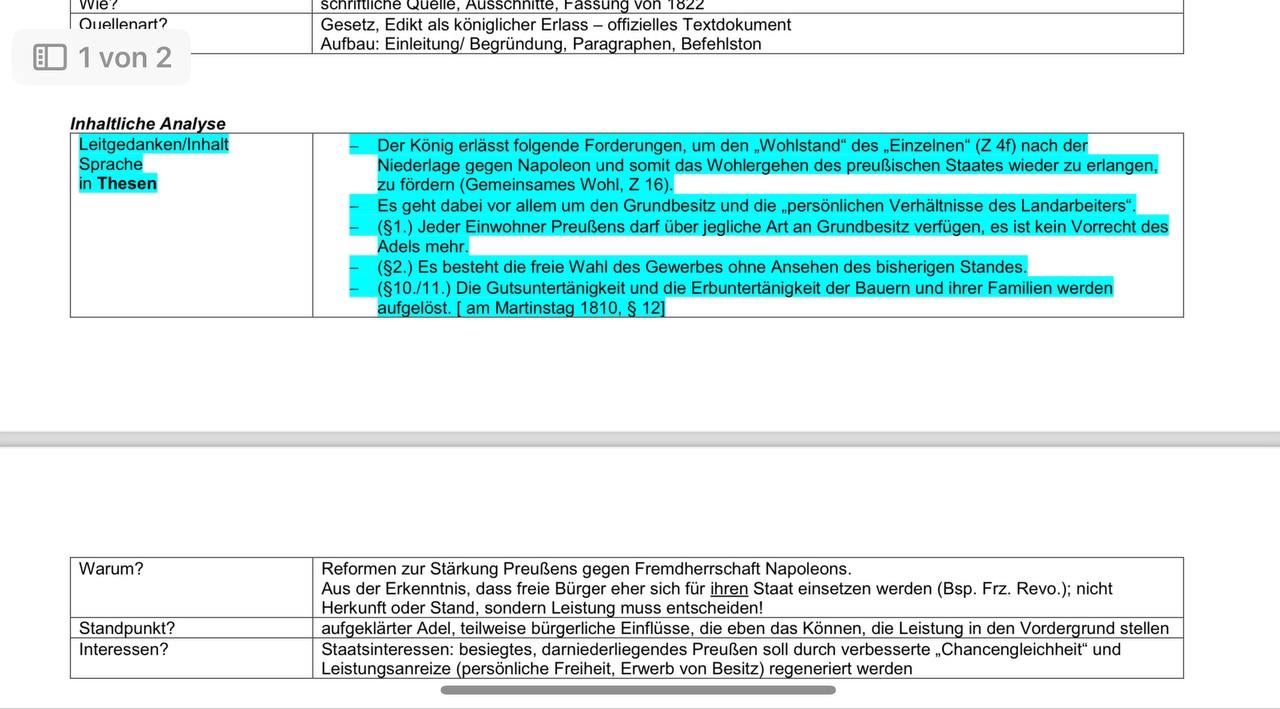

Notizen zur inhaltlichen Analyse

Leitgedanken/Inhalt

-

Königliche Entscheidung: Der König erlässt Forderungen zur Förderung des Wohlstands des Einzelnen nach der Niederlage gegen Napoleon. Dies deutet darauf hin, dass politische Reaktionen auf militärische Niederlagen oft Reformen zur Stärkung der nationalen Einheit und des wirtschaftlichen Wohlstands beinhalten.

-

Wesentliche Themen:

- Grundbesitz: Die Aussicht auf persönlichen Grundbesitz scheint ein zentrales Thema zu sein, was auf die Bedeutung von Eigentum für persönliche und soziale Stabilität hinweist.

- Bauern und ihre Familien: Die Erwähnung der Bauern deutet auf soziale Reformen hin, die darauf abzielen, die Bedingungen für die unteren Klassen zu verbessern und ihre Rechte zu stärken.

Sprache in Thesen

- Zitationen:

- Paragrafen (§) :

- (§1) Unterstreicht, dass jeder Preußische Bürger das Recht hat, über Grundbesitz zu verfügen, was die soziale Mobilität fördern könnte.

- (§2) Thematisiert die Freiheit der Berufswahl unabhängig vom bisherigen Stand, was für die individuelle Entwicklung von Bedeutung ist.

- (§10/11) Bezieht sich auf die Abschaffung von Herrschaftsstrukturen über die Landwirte, was auf eine Gleichstellung der sozialen Schichten abzielt.

- Paragrafen (§) :

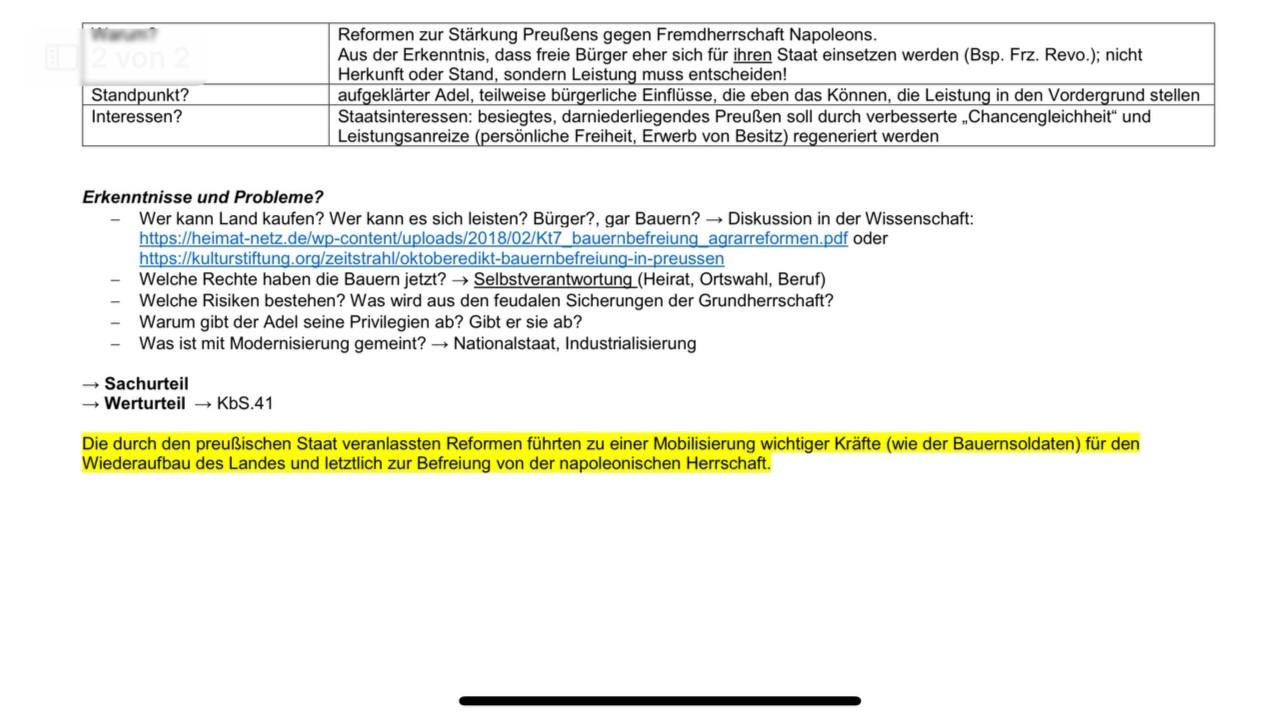

Warum?

- Reformzweck: Die Reformen sollen Preußen gegen die Herausforderungen von Napoleon stärken und gleichzeitig den Bürgern mehr Freiheiten und Rechte garantieren.

- Gesellschaftliche Dynamik: Erkenntnisse aus der Vergangenheit zeigen, dass der Einsatz der Bürger für den Staat eine wichtige Rolle spielt, was die Notwendigkeit von Reformen unterstreicht.

Standpunkt

- Betroffene Gruppen: Die reformierten Maßnahmen zielen auf den Adel und die breitere Bevölkerung ab, was auf ein Bemühen hinweist, das historische Klassenunterschiede zu beseitigen.

Interessen

- Staatsinteressen: Es besteht ein drängendes Interesse an einer Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bürger, um die Effizienz des Staates zu steigern und soziale Spannungen zu verringern.

Reformen zur Stärkung Preußens

Standpunkt und Interessen

| Aspekt | Informationen |

|---|---|

| Standpunkt | aufgeklärter Adel, teilweise bürgerliche Einflüsse, die eben das Können in den Vordergrund stellen |

| Interessen | Staatinteressen: besiedeltes, darniederliegendes Preußen soll durch verbesserte „Chancengleichheit“ und Leistungsanreize (persönliche Freiheit, Erwerb von Besitz) regeneriert werden |

Erkenntnisse und Probleme

- Landkauf: Wer kann Land kaufen? Diese Frage bezieht sich auf die soziale Mobilität und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bürger, insbesondere der Bauern.

- Rechte der Bauern: Es wird gefragt, welche Rechte die Bauern aktuell haben, besonders im Hinblick auf persönliche Verantwortung, Heiratsfreiheit und Berufswahl.

- Risiken: Es wird Überlegungen angestellt, welche Risiken mit dem feudal verankerten System bestehen und was aus den Sicherungen der Grundherrschaft wird.

- Adel und Privilegien: Es wird untersucht, warum der Adel seine Privilegien abgibt und ob dies wirklich der Fall ist.

- Modernisierung: Es wird thematisiert, was mit Modernisierung gemeint ist, insbesondere im Kontext von Nationalstaat und Industrialisierung.

Mobilisierung wichtiger Kräfte

Die durch den preußischen Staat veranlassten Reformen führten zu einer Mobilisierung wichtiger Kräfte (wie der Bauernsöldaten) für den Wiederaufbau des Landes und letztlich zur Befreiung von der napoleonischen Herrschaft. Dies verdeutlicht die Rolle von sozialen Bewegungen und wirtschaftlichen Reformen in der Erhaltung und Stärkung nationaler Identitäten.

Erweiterte Lektüren: